Leyendas de Oro

Guardo en los libros billetes de tren o de avión. También escribo en ellos el lugar donde los compré, cuando no es mi ciudad.

Me gusta pensar en los libros como objetos. Soy hijo de bibliotecario, así que crecí aprendiendo a respetarlos: no se subrayan, ni siquiera en lápiz; no se doblan sus páginas, no se abren en exceso, no se dejan al sol.

Son normas que ahora incumplió casi por sistema, pero que me enseñaron que un libro es mucho más que el texto que contiene. Es la edición, es el tipo de letra; es el olor del papel nuevo, pero también el del papel de los libros viejos. Es el lugar en la estantería, en el que eres capaz de encontrarlo con los ojos cerrados - si algo me enerva es que me cambien los libros de sitio.

Ahora subrayó y dobló las páginas. Hay un código que he ido desarrollando con los años con dobleces en la parte alta o baja de la página, dobleces que, a veces, se doblan sobre sí mismas para adquirir otros significados; asteriscos, interrogaciones, exclamaciones en el margen. Flechas que se curvan a un lado o a otro, a veces unos paréntesis, que no es lo mismo que una llave y tiene un significado distinto a un subrayado.

Un libro es algo que vas haciendo tuyo, que vas trabajando. Y ahí entran los billetes de tren. Son parte de la historia del libro, de mi historia con ese libro. A veces abro alguno al que no había vuelto en 15 o 20 años y hay una nota -Barcelona, Roma, Salamanca- y una fecha, a veces un billete de avión entre las páginas.

Malinowsky, por ejemplo, es un viaje en tren, volviendo de noche de Madrid, arrebujado en el asiento; Moby Dick es una edición de bolsillo, en Lisboa, después de ver otra que hoy tampoco me podría permitir en una librería anticuaria del Bairro Alto (la preciosa librería Olisipo, que leo que cerró en 2020, Hoy hay, en su sitio, un restaurante). Vasari es Bolonia, huyendo del calor de agosto y History of Heavy Metal es Edimburgo, tomando un café en diciembre en el Waterstones del centro.

American Psycho Es un invierno en la Ría de Arousa, El Señor de los Anillos un verano de la adolescencia en Corrubedo. Otros son la Cuesta de Moyano, un avión que se retrasó, tiempo entre reuniones de trabajo, amigos del instituto, una librería en San Sebastián antes de subirme al autobús hacia el aeropuerto.

De la misma forma que creo que los libros de recetas tienen que estar manchados de harina y aceite o que las guías de campo tienen que oler a humedad y a tierra tanto como a papel, los libros que están años como recién salidos de la imprenta tienden a parecerme tristes.

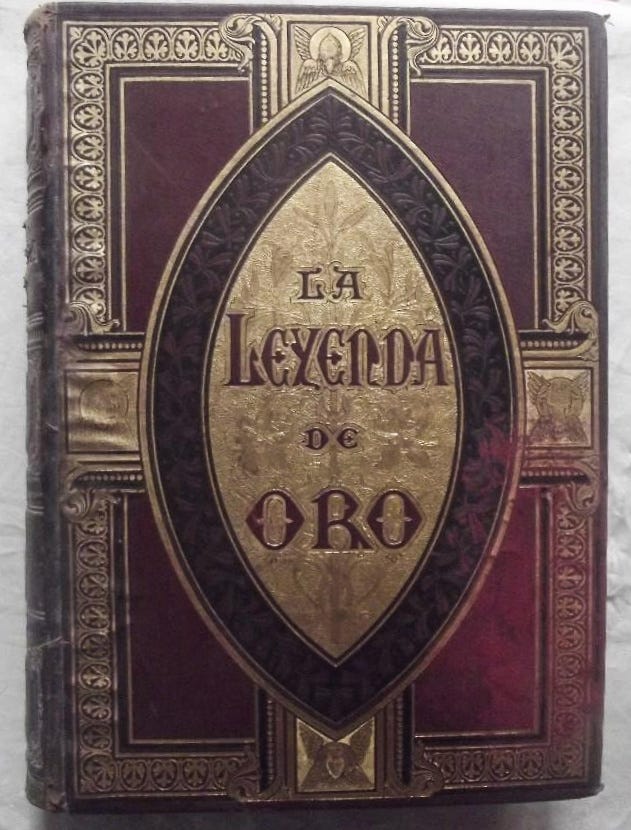

Mi abuela paterna tenía en la casa de Boiro una edición de La Leyenda de Oro. Cuatro tomos de mediados S. XIX, de esos con ilustraciones protegidas por papel de seda que había que pasar con muchísimo cuidado, dedicados a las vidas de santos. A veces, en invierno, cuando pasábamos allí unos días, después de cenar me sentaba en el sillón orejero de mi abuelo, al lado de la chimenea, y me pasaba horas con uno de aquellos volúmenes inmensos en las rodillas.

No había televisión y la radio no se sintonizaba bien, así que sentarse allí y leer el martirio de Santa Catalina otra vez, o la vida de San Buenaventura, obispo de Albano, era una de las pocas opciones. Ya he dicho alguna vez que tuve una infancia de niño católico.

Aunque, más que las vidas de santos, me interesaba rebuscar entre las hojas porque allí, en el medio, en algún lugar, había recordatorios de una primera comunión, esquela y flores prensadas. Pensar que podían llevar ahí más de un siglo, que el niño de la primera comunión quizás estaba ya muerto, o era abuelo; que quizás mi abuela puso esa foto allí cuando tenía la misma edad que tenía yo en aquel momento me daba una sensación de vértigo que también era parte del libro.

Era otro libro usado, con historia más allá de la que cuenta su texto; pensado para volver a él, para rebuscar, para ser tocado. Y un libro es un artefacto perfecto precisamente por eso. No porque contenga conocimientos o historias, que también, claro, sino porque el mismo libro, en distintas manos, es capaz de generar recorridos completamente diferentes y de seguir creciendo.

Gracias por seguir ahí una semana más.

Algunos enlaces

Esta semana fallecía Geles Quirós, la madre de Pedro Morán y abuela de Marcos Morán, de Casa Gerardo, a los 97 años.

Yo apenas llegué a tratarla, pero Casa Gerardo fue uno de los restaurantes a través de los que me asomé a la alta cocina, hace ya un tiempo, y en aquella época, en la que lo frecuenté bastante, la recuerdo aún, a veces, en la zona de recepción, atenta a quien entraba y a quien salía o, alguna vez, pasando entre los cocineros, como controlando que todo estaba en su sitio.

Nuestra última visita a Casa Gerardo, hace unas seis semanas

Suele decirse que Pedro, su hijo, es el padre de la cocina asturiana contemporánea. Yo lo he escrito con frecuencia. Y sigo defendiéndolo, pero la historia no son compartimentos estancos, no se cierra una etapa y se abre otra como si fueran puertas. Y Pedro, sin su madre, que introdujo a mediados del S.XX algunas recetas burguesas impropias de una casa como era entonces Casa Gerardo, seguramente no habría ido por donde luego fue.

La fabada que Pedro aligeró en los 80 y convirtió en un icono gastronómica, nace del cuidado por aligerar y equilibrar recetas de su madre. Casa Gerardo es hoy lo que es porque Geles hizo de correa de transmisión entre la tradición pura y dura de las generaciones anteriores -Las de Benigna, María, Demetrio o la de Gerardo- y las de Pedro y Marcos.

Solemos olvidar a esas generaciones que fueron menos mediáticas. Era otro momento y había menos posibilidades. Solemos decir que es curioso que la mayoría de las casas de comidas las dirigen mujeres y que, sin embargo, la alta cocina la tienen copada los hombres. Es cierto, aunque sólo a medias. Muchos de esos hombres aprendieron, o cocinaron mano a mano, junto a mujeres que se quedaron, que no pudieron salir, que no tuvieron la oportunidad de ir a estudiar, o de pasarse años como stagiers recorriendo media Europa. Pero sin ellas, la cocina, incluso la más mediática, habría sido muy distinta.

Me ha parecido precioso el texto que le dedicó Carlos Maribona.

Lo que he leído

Acabo de terminar -lo fui leyendo a saltos- A Sangre y Fuego, de Manuel Chaves Nogales, y me impresiona cómo aguanta, 85 años después, esa forma de escribir. El libro es duro y, probablemente, molestará a más de uno porque no tiene ningún problema en tomar partido (supongo que escribirlo exiliado en París, donde los nazis fueron a buscarlo a su domicilio para deportarlo, por suerte sin éxito, tiene estas cosas y te cuesta no tomar partido).

El próximo, su biografía de Juan Belmonte. Tengo curiosidad por ver cómo escribe sobre un tema que, así, de entrada, no me interesa particularmente.

Lo que he visto

Oppenheimer está bien. No creo que vaya a cambiar la historia del cine, y desde luego no va a cambiar mi historia personal del cine, pero está muy bien. No todo tiene que ser lo mejor del mundo para ser interesante.

Tiene casi todos los ticks de Nolan, es cierto, y confieso que el uso del sonido tiende a cargarme, pero está estupendamente rodada y el trabajo de los actores me parece bestial. No tengo mucho más que decir. Id a verla en pantalla grande.

Lo que he escuchado

Me sorprenden bastante Greta Van Fleet, por la capacidad de hacer una música que, en principio, no corresponde a su generación y conseguir hacerla mejor, en mi opinión, de lo que la hicieron muchos que generacionalmente sí que estaban más próximos a ella.

Y, aún más raro, en directo suenan al menos igual de bien.

Wanda Jackson fue menos conocida que otros pioneros del rock y, sin embargo, tiene al menos el mismo mérito que ellos. Porque salir de Maud, Oklahoma (A unos 60 kilómetros de Oklahoma City, según sales hacia Arkansas, y ya luego, giras hacia Seminole County y sigues un rato), un pueblo que aún hoy tiene unos 1.200 habitantes y cuya calle principal, que en un arrebato de entusiasmo decidieron llamar Wanda Jackson Boulevard, sigue siendo un descampado con edificios aquí y allá aún hoy, 70 años después, tiene un mérito enorme. Dale un vistazo en Street View. Y más aún siendo una mujer menor de edad.

Y no sólo lo hizo, sino que se convirtió en una figura del rock de finales de los 50. Y luego en una imprescindible del country de los 60 y 70. Y así hasta que se retiró a los 81 años en 2018.

Con esa voz, además.

ResponderReenviar

No me interesa en absoluto la tauromaquia, pero el Belmonte de Chaves es uno de los libros que más he disfrutado en mi vida.

En este posteo de hace unos años, escribía cosas parecidas! https://www.instagram.com/p/COOpd3ADWF9/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==