Estética

Estudié historia del arte. Al principio no tenía muy claro por qué, porque me pasé toda la secundaria pensando que iba a estudiar geografía, pero en el último momento, casi frente al mostrador en el que había que entregar la solicitud de plaza, decidí cambiar.

Ahora creo que fue porque lo que me interesa, fundamentalmente, es la estética. Las cuestiones de estilo entendidas de una manera muy genérica. Me apetecía, y me sigue apeteciendo, curiosear en por qué y cómo tomamos ese tipo de decisiones.

Años después alguien me preguntó qué era la estética. Respondí, de una forma bastante petulante, que era lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo. Es una idea en la que creo, aunque quizás ahora no la expresaría así en una entrevista.

Cualquier organismo vivo que se te ocurra tiene una existencia centrada en dos aspectos fundamentales: sobrevivir -es decir, conseguir alimentarse un día más, si es posible más y mejor- y reproducirse. A partir de ahí, cada especie lo hace en función de sus posibilidades físicas: de la fotosíntesis al mono que hurga en un hormiguero con una rama, del pavo real que despliega su cola a las flores de un magnolio todo son estrategias para cubrir una de esas dos necesidades.

Hay diferencias, claro, y vamos a pasar por encima de ellas porque esto no es una clase de biología, pero todo lo que hacen unos y otros es, en resumen, instrumental; es aplicar todo su esfuerzo y todas sus posibilidades a alcanzar un fin concreto. No hay tiempo para detenerse en sutilezas, aunque a veces esas sutilezas -lo que nosotros entendemos como tales- surjan del proceso como daños colaterales.

Nuestro caso es distinto. Nosotros hacemos lo mismo a lo largo de toda la vida, es verdad, pero la gran diferencia es que nosotros tratamos de hacerlo bonito, por decirlo de alguna manera. Y en ese hacerlo bonito, en algún momento surgió una rama que nos distingue: el hacer cosas primero bonitas, luego estéticas en un sentido más amplio, que no tienen una funcionalidad; cosas que desde un punto de vista estrictamente práctico son inútiles. Las hacemos por el hecho de hacerlas, por el simple placer de pensar cómo se hacen, de llevarlas a cabo y de disfrutarlas o disfrutar de que otros las disfruten.

Con el tiempo eso nos llevó a ideas que van mucho más allá de lo bello y que a veces nos incomodan. Nos llevó a la idea de trascendencia, a pensamientos abstractos, a descubrir el placer de imaginar cosas que no tienen un función aparente. A pensar sobre pensar y a desarrollar esa vía, con frecuencia de una manera estética. Que no quiere decir hermosa, ojo.

Por decirlo de una manera muy simple, pero que creo que se entiende: si un mono tuviese un poco más de capacidad cerebral se construiría un lugar en el que vivir mejor, más cómodo y más protegido, pero no un lugar más bonito; conseguiría más alimentos y buscaría aquellos que más le gustan, que serían, seguramente, los más nutritivos. Pero la capacidad de disfrutar de la estética de un plato, de añadir en él sabores que nos agreden es solo nuestra. Y eso es lo que me interesaba entonces y lo que me sigue interesando ahora.

Somos la única especie que ha construido un universo simbólico de imágenes, conceptos abstractos y reflexiones alrededor de los mismos. Incluso cuando nos enfrentamos a esas dos necesidades esenciales que compartimos con otros seres vivos -alimentarnos para seguir vivos y reproducirnos / nuestra sexualidad- hemos ido levantando a su alrededor todo un mundo de rituales, significados y relaciones que no son útiles para que esa necesidad se resuelva de una manera más efectiva. Son, esencialmente, estéticos.

Gastronomía

Años más tarde, cuando me dedicaba a investigar el arte prehistórico me di cuenta de otra cuestión. Yo trabajaba con grabados al aire libre realizados durante la Edad del Bronce que aquí, en el noroeste de la Península Ibérica, tienen entre sus motivos más frecuentes a algunos animales. Ciervos, sobre todo.

En 1999 hice este apunte de campo de unos grabados que ya no existen. Alguien les vació varios camiones de cascotes encima.

Me parecía interesante que ese animal apareciese con frecuencia en escenas de caza. Alrededor de él se iba dando forma a todo un repertorio simbólico -la afirmación del estatus del cazador, el valor del arma, pero también el animal como representación, quizás, de un universo salvaje contrapuesto al humano- se ocupaba el espacio de una manera particular, con algunos motivos aparentemente más importantes en el centro y otros periféricos, pero faltaba algo: el animal se cazaba para ser comido, pero no había escenas de comida, de banquetes, del animal como alimento.

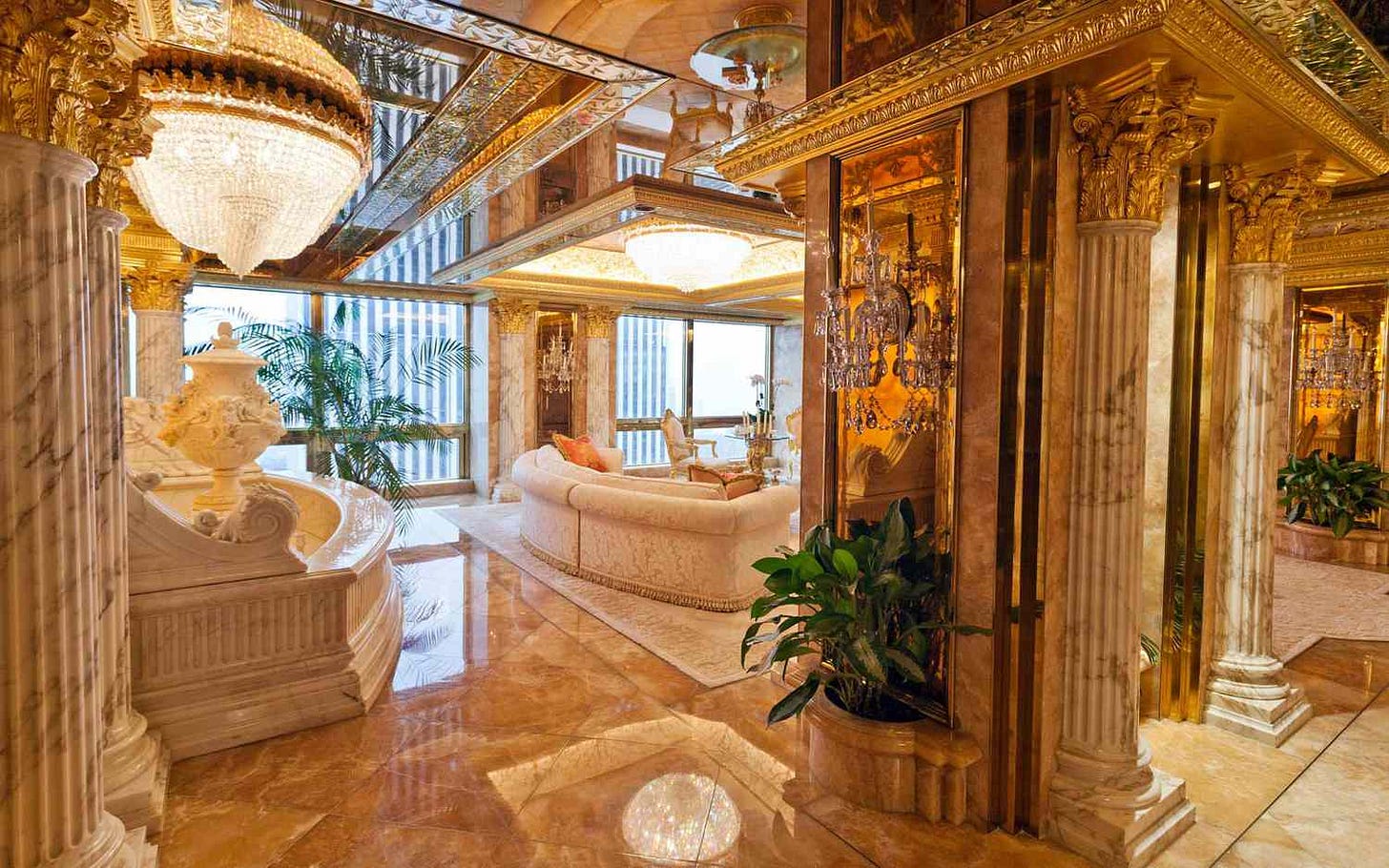

Y es que eso, que es lo que ahora llamamos gastronomía, nació después. Nació en el momento en el que alguien decidió que lo contraintuitivo podía tener un valor, que si dejaba crecer un cerdo hasta que alcanzase su peso máximo, como siempre se había hecho, tendría más alimento, pero que si lo sacrificaba cuando pesaba 4 o 5 kilos, tendría un alimento distinto, más sabroso, menos rentable, pero más agradable desde otros puntos de vista. Tendría, además, una muestra de estatus: yo puedo permitirme prescindir de esos otros 100 0 120 kilos de carne que el animal habría desarrollado si hubiese esperado un par de años más para sacrificarlo y tú no. Eso es también estética, una estética de la ostentación que no se diferencia tanto de las columnas con capiteles de oro en la casa -en una de ellas- de Donald Trump.

En ese momento nace la gastronomía. Y nace por una cuestión estética, de disfrute y no de usabilidad. Nace cuando alguien decide que recoger un calabacín de 8 o 10 centímetros es mucho más interesante que esperar a que mida 50 y signifique más calorías, pero también una carne mucho más dura, menos agradable, y un montón de pepitas. Nace cuando alguien decide que hay determinadas combinaciones de sabores que funcionan aunque no sean necesarias, incluso aunque en principio no sean agradables.

Si tienes un perro o un gato sabes que no comen nada que sea picante, muy amargo o muy especiado. Tú sí lo haces, añades más salsa porque te gusta esa sensación, disfrutas de alcachofas, de achicorias, de la tónica o de la ginebra; has aprendido a valorar el aroma ahumado, el de algunos hongos -en los quesos, por ejemplo- el de la ligera descomposición de la carne cuando pides un filete madurado, cuando esperas unos días para consumir una pieza de caza; valoras determinadas fermentaciones -quesos, encurtidos, yogures, vino, destilados- aunque eso sea contrario a tu instinto. Encuentras placer en ello, en explorar sabores nuevos, en controlar tu primer impulso, en buscar la sorpresa, en domesticar esos sabores e integrarlos en tu cultura. Disfrutamos la comida, pero también todo el imaginario que vamos construyendo a su alrededor.

Luego nos encargamos de añadir otras capas a esa experiencia estética. Buscamos el contexto idóneo para servir esos alimentos, los presentamos de una manera concreta, los acompañamos de una bebida determinada, elegimos unos u otros en función del momento o de la compañía, usamos unos instrumentos u otros para llevárnoslos a la boca; aprendemos a disfrutar de lugares que nos dan de comer, añadimos una capa social -celebraciones, citas, reuniones de trabajo, fiestas del pueblo, pero también bautizos o velatorios, graduaciones o esos días en los que vas al bar para olvidar una jornada de mierda- convirtiendo lo que habría sido la solución de una necesidad, en mucho más.

Somos animales fascinantes. Hasta que descubrí que quería ser de letras, siempre había pensado en ser biólogo. Quizás desde ese punto de vista mi elección de la estética no sea tan descabellada. Al final, lo que me interesa en nuestro comportamiento como animales particulares, precisamente ese que nos hace tan extraños y, al mismo tiempo, es capaz de convertir nuestro día a día, el lugar en el que vivimos, cómo nos protegemos del clima, cómo comemos o nos relacionamos con nuestra sexualidad en algo tan curioso y tan interesante, si eres capaz de mirarlo desde una distancia suficiente, como un monstruo abisal desconocido, de esos llenos de dientes y luces que le salen de algún lugar de la cabeza.

Gracias por seguir ahí una semana más.

Algunos enlaces

Tengo algunas dudas de que el exceso de protagonismo que le estamos exigiendo a los cocineros sea bueno. Escribí sobre ello esta semana en Comer - La Vanguardia.

Y volviendo sobre estética y, en este caso, monstruos de ficción, me ha parecido interesante este texto de Juan González Mesa en Jotdown.

Lo que he visto

Jardines de Piedra (Francis Ford Coppola, 1986) me hizo pensar que igual no es cierto eso de que me gusta el cine de Coppola y que, en realidad, me interesan solamente algunos de sus trabajos. Soy muy de Apocalypse Now, una obviedad en señores de mi generación, me temo, me gustó mucho su Dracula en su momento, aunque no estoy seguro de cómo habrá envejecido.

De sus otros clásicos, nunca fui particularmente fan de El Padrino, de Cotton Club o de La Conversación. Reconozco sus méritos, pero no es el tipo de cine que me engancha. Y lo mismo me pasó, me temo, con Jardines de Piedra. Me alegro de haberla visto, pero ni creo que repita con frecuencia ni entrará en mi lista de imprescindibles. Cuestión de gustos.

Lo que he leído

El Malestar de las Ciudades, de Jorge Dioni. Me había gustado mucho su libro anterior,La España de las Piscinas. Y esté sigue más o menos la misma línea. Quizás me pareció un poco menos redondo, porque la segunda parte pierde un poco de fuelle. Tal vez en esta ocasión se tocan demasiados temas y eso lastra un poco las conclusiones. Pero aún así me parece una estupenda lectura.

Lo que he escuchado

Antes de nada, recuerda que toda la música que voy publicando aquí está a tu disposición en una playlist en Spotify, por si tienes curiosidad.

No sé mucho sobre Nothing But Thieves, una banda de Essex que hace un tipo de música que no es el que suele interesarme. Y pese a ello Welcome To The DCC me parece interesante: el uso -cada vez más raro en música contemporánea- de la guitarra, la producción con algunos guiños a los años 80, pero sin sonar demasiado nostálgico…

Y hablando de guiños retro sin caer en la nostalgia tristona, siempre me pareció brillante el trabajo de The Cardigans en ese sentido.

Fabuloso texto y reflexión, qué bien expuestas las ideas y qué bien explicado el concepto de estética, además aplicándolo a la gastronomía. Expresa muy bien mi propio enamoramiento con la Hª del arte y de la estética, que de forma natural fui conectando con la cocina y la gastronomía casi sin darme cuenta.

Las asignaturas de estética y teoría del arte no tenían muy buena fama en mi clase, por su dificultad, pero con el tiempo me di cuenta de que fueron de las que más disfruté. Me resultaban muy estimulantes y aprendí muchísimo, creo que son de las que más me han formado y que más me han servido en todos los aspectos de la vida tras terminar la carrera.

Muchas gracias.

PD. Cuando vuelva a surgir ese eterno debate de "¿La cocina es un arte?" creo que voy remitir a tu texto, porque me parece muy relevante en esta cuestión.