Hace unos días me llegaba un libro, Plantas Silvestres de España Peninsular, una maravilla, si te interesa el mundo de la botánica, aunque sea, como a mí, como un aficionado con conocimientos muy básicos.

Soy una persona de letras. Lo he sido siempre. Me cuesta hacer cualquier operación matemática que vaya más allá de sumar o restar sin la ayuda de una calculadora y antes cualquier cuestión que tenga que ver con la física se me nubla la capacidad de raciocinio. No es solamente mérito mío. Creo que, al igual que reconocemos a los grandes maestros que tuvimos en la infancia debemos dar crédito también a todos los que eran realmente malos y que nos llevaron hacia el camino que, en esencia, más se alejaba de ellos. Estamos donde estamos también gracias a -o a pesar de- ellos, a veces torpes aunque con buena voluntad, otras incapaces, en ocasiones adultos disfuncionales con más problemas que conocimientos que transmitir.

En la familia de mi padre son 10 hermanos, siete de ellos, como mi abuelo, de ciencias. Aunque yo me decanté por otra rama, hubo siempre en el ambiente una curiosidad hacia disciplinas de las que lo ignoro todo que, de algún modo, sigue ahí. En algún momento quise ser biólogo, geólogo o botánico.

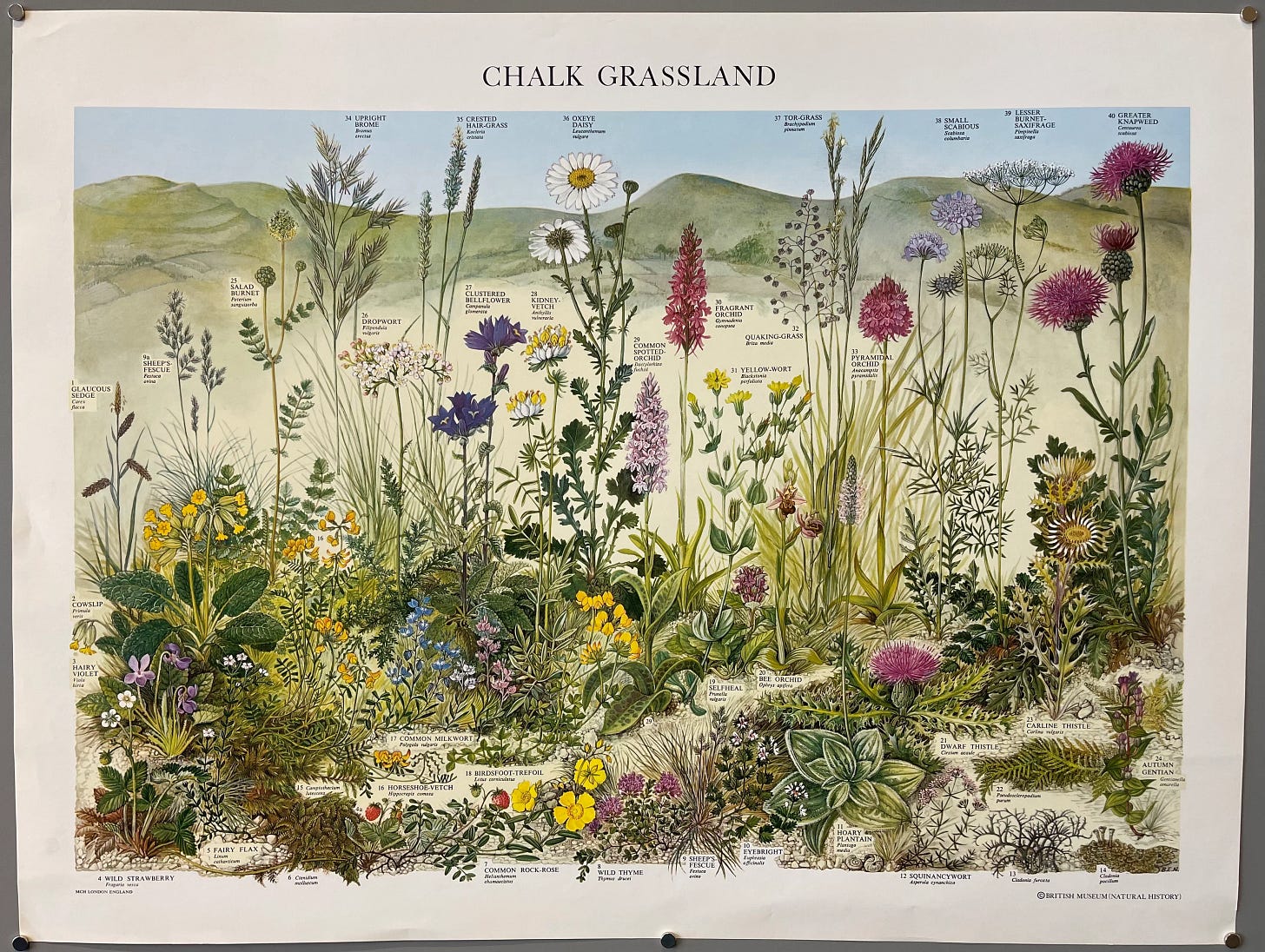

En la habitación en la que dormía, en la casa de mis abuelos en Boiro, había un poster que alguno de mis tíos había traído de un viaje por el norte de Europa. Chalk Grassland. Luego supe que es una serie de posters que editó el British Museum entre 1973 y 1976 y que todavía se encuentran. Me dormía mirando aquellas ilustraciones botánicas, su nombre inglés y un nomenclatura latina que me descubrió que había relaciones entre plantas que me parecían completamente diferentes entre sí. Las relaciones, qué une y qué separa; qué da forma a un conjunto que es más grande y mucho más interesante que sus partes. Me impresionó, también, cómo la flor más llamativa del prado y una hierba del borde del camino eran tratadas exactamente igual. No estaban ahí por ser las mejores, las más bonitas o las que tenían los colores más llamativos. Aparecían en la imagen porque eran parte de un contexto más amplio y mucho más interesante. Esa orquídea piramidal, vista solo, sobre fondo blanco, sin las otras plantas de alrededor, pierde toda su gracia en pocos segundos, mientras que la imagen de conjunto, además de despertar una afición por la ilustración botánica que todavía conservo, era capaz de entretenerme durante horas.

Nunca llegué a plantearme en serio lo de estudiar botánica, aunque tengo algunas guías de campo y de vez en cuando hago esfuerzos de aprendiz. Sin embargo, cuando empecé la carrera y conocí la manera de pensar de la escolástica, encontré algo parecido que, de algún modo, y aunque el latín me hizo abandonar pronto también la idea de dedicarme al medievalismo, me sigue acompañando: la ordenación del mundo en categorías y subcategorías, campos de elementos que se relacionan entre sí como parte de un conjunto y, como tal, con otros conjuntos. De lo general a lo específico de una manera sistemática que, entendí, ayuda a comprender de dónde vienen las cosas y hacia dónde van.

Mi personalidad tiene una parte obsesiva. Durante un tiempo me empeñé con las astronomía. Seguí, poco más o menos, hasta que me di de frente con las matemáticas. Me dio, luego, por la numismática, por la arquitectura románica: categorías, subcategorías, grupos, esto viene de aquí, aquello está influenciado por eso otro, tiene que ser de este año, porque eso implica que…

Me enfrasqué, luego, con la historia de la música rock. Una banda, un tema, estaba bien, pero entender de dónde venía ese sonido de guitarra, a quién había influenciado esa melodía o qué grupos formaron después aquellos músicos me parecía mucho más interesante. Leí todos los ensayos de Borges sobre literatura estadounidense o germánica medieval, literatura fantástica, bibliotecas más o menos imaginarias, bestiarios. En muchos casos no llegué a leer nunca las obras de las que hablaba -buena parte siguen, hoy en día, sin estar traducidas a un idioma que yo sea capaz de leer, otras están descatalogadas y no son fáciles de conseguir- pero empecé a entender la literatura como un río.

Me metí de cabeza en la obra de Schowb, en la bibliografía con frecuencia fantástica de Álvaro Cunqueiro… Por cierto, qué maravilla es el Teatro Venatorio y Coquinario que escribió junto a José María Castroviejo y que suerte tuve de hacerme con un ejemplar de la reedición numerada que se hizo hace unos años.

Trabajé con arqueología -con arte prehistórico, más bien- durante un tiempo. Y con mapas, antes, durante y tras esa etapa. Me obsesioné con situar, con encontrar relaciones, categorías que uniesen elementos aparentemente aislados, líneas maestras que permitiesen situar en el paisaje, entender orígenes y evoluciones. Conseguí algunas. Antonio Vega cantaba que “pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color”. En mi caso no vi sombras, pero pasé tanto tiempo ahí que empecé a pensar de otra manera, a ver los paisajes como mapas, con sus líneas altimétricas y sus gradientes de pendiente. Acabé por entender algunas de esas líneas rectoras.

Después llegó la gastronomía. Más allá de que me guste comer, busco que una comida despierte mi interés. Y aunque a veces lo hace por la sorpresa, por la falta de referencias, en la mayoría de los casos lo que lo consigue es que tenga interés por situar eso que acabo de probar: de dónde viene, cómo ha llegado a esas conclusiones, hacia dónde apunta, qué ocurre alrededor… Es decir, que tenga sentido. Que tenga sentido allí y entonces.

Más allá de que un plato resulte más o menos sabroso, me interesa que sea consciente de su contexto, que sea capaz de entender su bagaje y, quizás, llevarlo un poco más allá. Hay una parte gustativa, claro, un elemento físico. Algo está bueno, es estimulante por sus matices, porque su acidez me activa el paladar, porque controla elementos que podrían resultar excesivos, porque consigue contraponer sabores, texturas o aromas de una manera apetecible. Hay un elemento subjetivo: lo que me gusta a mí, que vengo de donde vengo, que conozco lo que conozco, que tengo mis prejuicios y mis condicionantes, mis simpatías y mis antipatías. Pero hay otra parte aún más atractiva, la que convierte a un plato, un menú, a un restaurante en interesante.

Eso tiene que ver con el lugar, con el conjunto, con la experiencia y con el contexto. Es decir, con las relaciones. Hay restaurantes que técnicamente son impecables, pero que consiguen aburrirme de una manera intensa desde los aperitivos. Son predecibles y están en una vía muerta. Simplemente intentan hacer lo que otros hicieron antes, pero más. Más rápido, más fuerte, más difícil. Como esos guitarristas de los años 80 que se empeñaban en tocar más notas por segundo que nadie olvidándose de que el conjunto funcionase. Intenta ver el video de aquí abajo sin bostezar y luego piensa en restaurantes que te han provocado la misma sensación, porque los hay.

Me interesan las cocinas que tienen un lugar -que no tiene por qué ser necesariamente geográfico. A veces, un lugar se forma con la experiencia previa, con las referencias que se han ido asumiendo y se convierte en un lugar mental. Ocurre poco, pero cuando pasa, es maravilloso- que van hacia algún lugar.

Y me interesan los discursos. Sé que están muy mal considerados, que se han hecho muchas bromas, algunas con bastante razón, sobre los “discursitos”. Sé que ha habido mucha impostación -mucha impostura- y que se ha tocado mucho de oído en este campo. Pero me interesa mucho lo que dice la gente, ya sea de palabra, por escrito o con su trabajo; qué términos utiliza, qué tonos, qué referencias maneja. Porque ahí están las relaciones, lo que contextualiza, lo que da forma a una imagen completa.

En el terreno de la gastronomía escrita -nos seguimos empeñando en hacer sinónimos de cocina, que a su vez reducimos a cocina de restaurante, y gastronomía, cuando no lo son- me interesa también el contexto. El tono, el tema y el enfoque dicen mucho más, a veces, que las conclusiones. Porque relacionan a quien escribe con una ideología, con un bagaje y con unas aspiraciones; porque a veces lo colocan -nos colocan- en una vía muerta y otras, que son las que me apetecen, lo sitúan como parte de una fotografía más amplia.

Por eso son importantes las relecturas críticas de clásicos. No sólo porque ayudan a entenderlos, no sólo porque releídos 20 o 30 años después encontramos cosas que antes no veíamos, sino porque nos ayudan a trazas líneas, esas líneas que a veces llevan a caminos sin salida, aunque mucha gente se empeñe en seguir por ellos, y que en ocasiones se dirigen a lugares por los que otros autores siguen caminando hoy. De dónde vienen las elecciones de estilo, por qué decidimos hablar de unas cosas y olvidar -o ningunear- otras. Las palabras importan. Más, a veces, que los discursos.

Las ideas preconcebidas, lo que se fue incorporando durante el aprendizaje, el bagaje cultural, la tradición de una zona, las modas; los libros, los relatos -que a veces se entienden y que otras se replican sin más- lo que ocurre a los lados. Todo esto vale para libros, para música, para cocina. Todo eso moldea un universo propio, que crece a partir de las relaciones entre esos elementos, y que, cuando hay suerte, es único.

Son las relaciones las que hacen que todo tenga sentido. Quizás porque lo veo con los ojos del medievalista que no fui nunca, estableciendo categorías y subcategorías, organizando, sistematizando, buscando un sentido. Quizás, porque, como cuando hacía trabajo de campo, necesito trazar líneas en el mapa que me ayuden a entender por qué ahí, en ese momento, y no en otro lugar; porque -los que me habéis escuchado hablar de esto- pienso en la realidad como un milhojas. Y, vista así, no importa tanto la capa superior, normalmente impecable, decorada con cuidado con frutas, azúcar glas, a veces alguna aromática, como lo que hay debajo. Sin esas otras capas que no se ven, pero que están ahí y son las que convierten a ese milhojas en algo prescindible o en un recuerdo inolvidable, el conjunto no se sostiene.

Gracias por seguir ahí una semana más. En junio tendré alguna cosa bonita que contarte. Sigue por aquí y te diré algo en cuanto tenga toda la información.

Me encantaría estar en ese grupo "los que me habéis escuchado hablar de esto". En cada párrafo de tu texto he visto una conversación interesantísima. Y muy compartida.